Рифея что это у державина

Три стихотворения «Памятника» в русской литературе

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПАМЯТНИКА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Создал памятник я, бронзы литой прочней,

Царственных пирамид выше поднявшийся.

Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой

Не разрушат его, не сокрушит и ряд

Нет, не весь я умру, лучшая часть меня

Избежит похорон. Буду я вновь и вновь

Восхваляем, доколь по Капитолию

Жрец верховный ведет деву безмолвную.

Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем

Был у грубых селян. Встав из ничтожества,

Первым я приобщил песню Эолии

К италийским стихам. Славой заслуженной,

Мельпомена, гордись, и, благосклонная,

Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.

Кто же продолжил традиции Горация в нашей литературе? До 1836г. были опубликованы следующие варианты переводов этой оды:

В двадцатые годы XIX в. сама ода отходит в разряд анахронизмов. Культурный пласт, на котором поставлен «Памятник», был архаичен уже для современников Пушкина. Л. Пумпянский удивляется: «Как вернулся Пушкин к Горацию после того, как …усвоил новую поэму, новый роман? Уже в этом «Памятник» Пушкина есть загадка».

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

Превыше пирамид и крепче меди,

Что бурный аквилон сотреть не может,

Ни множество веков, ни едка древность.

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа.

5 Не вовсе я умру; но смерть оставит

Велику часть мою, как жизнь скончаю.

Я буду возрастать повсюду славой,

Пока великий Рим владеет светом.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Где быстрыми шумит струями Авфид,

10 Где Давнус царствовал в простом народе.

Отечество мое молчать не будет,

Что мне беззнатный род препятством не был,

Слух прóйдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

Чтоб внесть в Италию стихи эольски

И перьвому звенеть Алцейской лирой.

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о Боге

И истину царям с улыбкой говорить.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

15 Взгордися праведной заслугой муза,

И увенчай главу дельфийским лавром.

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.

Общая схема построения текста, которую можно назвать схемой Горация – Ломоносова, остается у Державина той же, во многом совпадают части о посмертной славе и финальное следствие, но можно видеть и отличия в заполнении некоторых “слотов”. Если Ломоносов сразу вводит в текст концепт “бессмертие”, то Державин использует его, как вывод в финале. В переводе Ломоносова будущая слава поэта связана с римскими реалиями. Державин также связывает с географическими названиями свою будущую славу, но поскольку это уже не перевод, а подражание, он использует реалии русские.

Реки, перечисленные в «Памятнике» Державина, находятся на большом расстоянии друг от друга. Это не случайно: географическая масштабность была характерна для оды XVIII века [7, с. 312].

Слух прóйдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал.

Но Державин не ограничивается топонимами, а говорит уже про «род славянов» и о «народах неисчетных»; стихи эольски сменились русским слогом. Далее, подчеркивая свои заслуги перед троном, он гордится и тем, что мог “истину царям с улыбкой говорить”. С этой целью он расширяет последнюю строфу Ломоносова (в его стихотворении уже не 16, а 20 строк). Обращение к Музе, с одной стороны, повторяет Ломоносова, а с другой – поднимает тему презрения и равнодушия к клевете и непониманию, продолженную Пушкиным.

В “Памятнике” Пушкина можно насчитать 12 цитат и созвучий со стихами Ломоносова и Державина только предикативного или фразового характера. К ним можно добавить заимствования и использование отдельных слов, словосочетаний и их синонимов. Наконец, весьма существенный интертекстуальный характер имеют смысловые противопоставления и корреляты. Можно видеть, что в наибольшей степени текст Пушкина пересекается с текстом Державина и, в том числе, в тех случаях, когда текст самого Державина основан на связях с текстом Ломоносова. Таким образом, наблюдаем эстафету интертекстуальных соответствий Л > Д > П. Примером могут служить строки:

Я буду возрастать повсюду славой (Л) > И слава возрастет моя (Д) > И славен буду я (П).

Обращает на себя внимание обилие точного цитирования. Повторяются не только отдельные слова, понятия, словосочетания, но часто целые фразы. Так, Пушкин сохраняет заглавную державинскую фразу Я памятник себе воздвиг (Д, П). Фразу Державина Слух прóйдет обо мне (Д) Пушкин вначале взял в неизмененном виде, но потом отказался от славянизма “прóйдет” и, в соответствии с ритмом ямба, обозначил перестановку сверху цифрами 1 и 2 [13, 240]: Слух обо мне пройдет (П). Используя слова всяк и доколь, употребленные Державиным, Пушкин по сути охотно прибегает к синтаксическим конструкциям, вводимым этими словами: Всяк … в народах неисчетных (Д) > всяк сущий в ней язык (П).

В целом, как уже было отмечено, “в начале первых трех строф Пушкин дословно или почти дословно повторяет Державина” [20], но заканчивает эти строфы по-своему. Таким образом, используя тему своих предшественников, Пушкин заканчивает ее собственной “ремой”, придавая строфам и стихотворению в целом неожиданный и новый смысл.

Помимо этого, в стихе Ломоносова важным для Пушкина оказалось слово “лирой”, которое Державин не использовал, а Пушкин употребил дважды: Алцейской лирой (Л) > заветной лире, лирой (П). Не отступая от канона, Пушкин сохраняет общую схему Горация – Ломоносова – Державина. При этом отличия настолько существенны, что они как раз и стали материалом для многочисленных исследований и споров.

В частности, “посчастливилось” такой детали, как “Александрийскому столпу”. Однозначно отнести это название к Александровской колонне перед Зимним дворцом мешает грамматическая форма прилагательного, которая указывает на то, что слово образовано от названия города Александрия, где, действительно, возвышалась “колонна Александрийская”, или “столб Александрийский”. Это название Пушкин мог вспомнить по ассоциативной связи и использовать его, чтобы избежать слишком конкретных политических аллюзий, но сохраняя при этом возможность двойного толкования. Другая возможность отождествить Александрийский столп с Александровской колонной связана с сравнением с Александрией Петербурга, как искусственного города, символа могущества новой империи.

Пушкин, с одной стороны, следуя традиции XVIII века, в своем стихотворении перечисляет не гидронимы, а этнонимы, которые выступают как будущие адресаты его поэзии:

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

При этом Пушкин, возможно, придавал этому списку этнонимов одновременно географический и даже “символически космический смысл: в его стихотворении “гордый внук славян” (которым мог быть и живущий в России поляк) представляет Запад, финн – Север, тунгус – Восток и калмык – Юг”.

Итак, можно видеть, что переклички и созвучия не ограничиваются только Ломоносовым и Державиным. Пушкину были известны и другие переводы Горация: В. Капниста (1805), А. Востокова (1806), С. Тучкова (1816). Таким образом, как отмечают исследователи, видимо, Пушкину нужна была “»игра со многими участниками». …круг «участников» принципиально не замкнут, сознание читателя должно быть открыто к разным ассоциативным ходам”, к узнаванию не только Горация и Державина, но и стихов на данную тему самого Пушкина, что имеет, на наш взгляд, принципиальный характер, так как Пушкин здесь подводит итоги своего обращения к теме на протяжении двадцати лет.

Рифея что это у державина

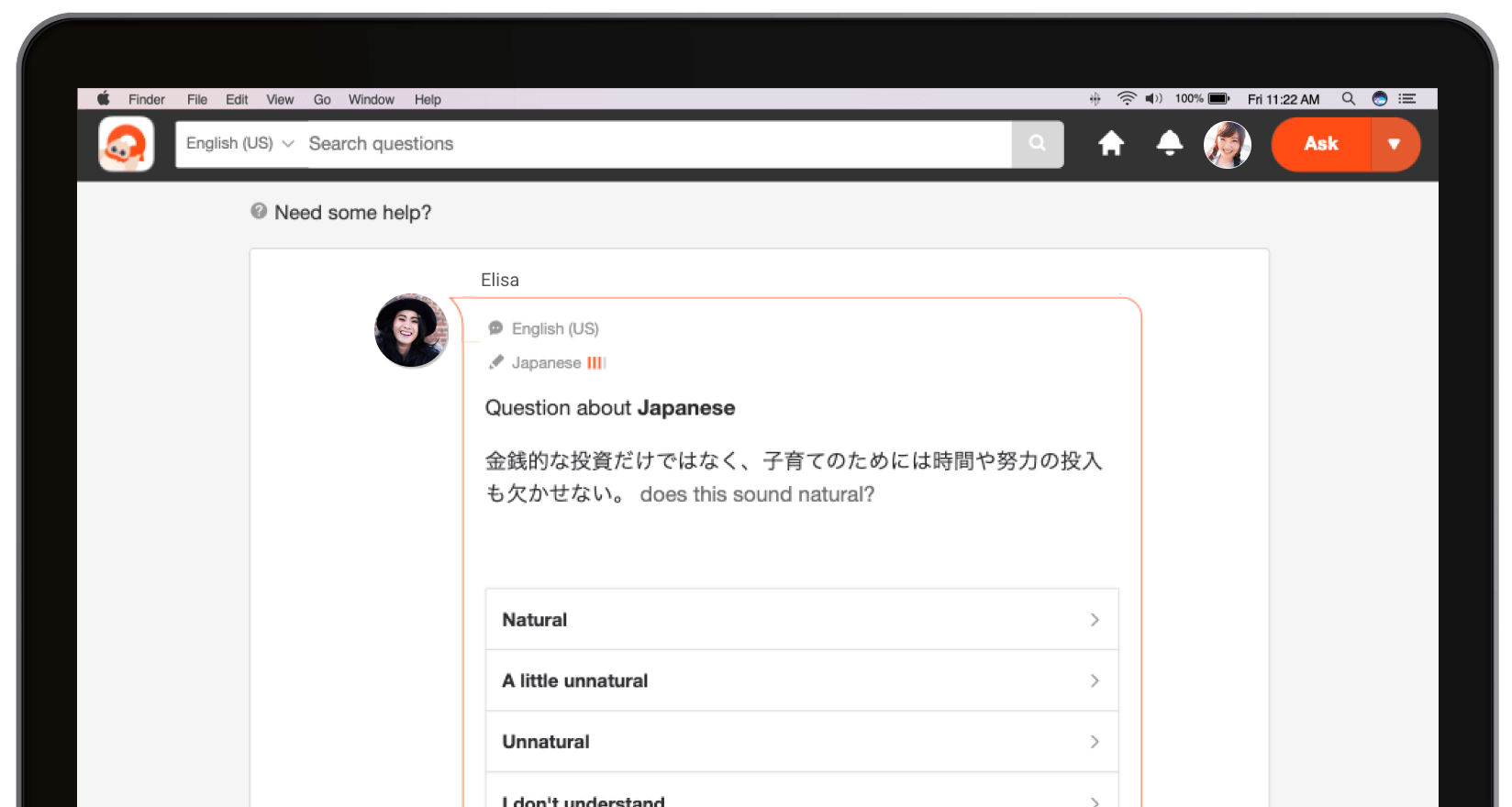

Символ показывает уровень знания интересующего вас языка и вашу подготовку. Выбирая ваш уровень знания языка, вы говорите пользователям как им нужно писать, чтобы вы могли их понять.

Мне трудно понимать даже короткие ответы на данном языке.

Могу задавать простые вопросы и понимаю простые ответы.

Могу формулировать все виды общих вопросов. Понимаю ответы средней длины и сложности.

Понимаю ответы любой длины и сложности.

Решайте свои проблемы проще в приложении!

Рифейские рифмы. Образ Урала в русской поэзии

(Геополитическое восприятие Урала в русской поэтической традиции с XVIII века по Крымскую войну)

Художественное слово зачастую бывает неразрывно связано с политической деятельностью. Вот и на протяжении всего XVIII столетия отечественная литература выполняла функцию идеологического обслуживания интересов бурно развивавшегося российского государства и являлась, по сути дела, одной из эффективных форм выражения государственной идеологии. В значительной мере эта роль сохранилась у официально ориентированной литературы и в XIX веке, с особенной очевидностью проявившись в период николаевского царствования, установившего жесткий диктат в идеологической сфере. Исходя их этого, литературный материал указанного периода представляет определенный интерес не только в аспекте эстетики, но и с позиций анализа ведущих идеологических доктрин, своеобразным рупором которых выступала отечественная литературная традиция, в частности, панегирически-одическая, берущая начало в середине XVIII века и прослеживающаяся, с некоторыми модификациями, вплоть до предреформенного периода, последовавшего за Крымской войной.

Среди многочисленных идеологем, взятых на вооружение лояльными к власти авторами и вошедших в арсенал русской поэзии в ее официальной ипостаси, значительный интерес представляет ускользнувший от внимания исследователей (как литературоведов, так и историков) комплекс идеологически осмысленных художественных образов, связанных с обоснованием геополитической роли различных территорий Российской империи, с их творческим восприятием и интерпретацией в рамках литературного процесса XVIII – первой половины XIX веков. В число важнейших регионов России, ставших объектами поэтического воссоздания и геополитической оценки, по праву вошел и Урал. Обзорному рассмотрению эволюции художественных образов Урала, постепенной смене их идеологического восприятия как раз и посвящено настоящее сообщение.

Надо сразу же оговориться, что в поэтической традиции, ограниченной указанными хронологическими рубежами, образы Урала занимают достаточно скромное место, безусловно уступая и как бы затеняясь колоритными образами Сибири, составившими целую поэтическую Сибириаду, несущую богатый спектр идеологических ассоциаций – от символа несметных богатств, которыми суждено прирастать России (по знаменитой формулировке М. В. Ломоносова), до зловещего олицетворения беспредельной власти деспотизма, превратившего Сибирь в место политической ссылки. На этом сложном и многообразном фоне Урал выглядит не столь эффектно, однако не менее насыщенно и емко, меняя на протяжении десятилетий характер идеологического наполнения своих природных ландшафтов, переданных поэтическим словом и ораторской речью видных деятелей литературы той поры, начиная всё с того же Ломоносова. Именно в его одах впервые появляется торжественный, но скорее риторически-условный, нежели конкретно соотнесенный с реальным Уралом, грандиозный образ Рифея, выполняющий в художественно-идеологической системе «росского Пиндара» весьма разнородные функции.

Самые ранние по времени упоминания Рифея-Урала относятся к началу 1740-х годов и играют сугубо служебную роль, указывая огромные масштабы имперских владений и обозначая внешние границы распространяющейся власти российских самодержцев. Иными словами, для молодого Ломоносова Рифей – это один из ключевых атрибутов территориальных приобретений Российской империи, тот рубеж, в пределах которого Россия неуязвима для устрашенных внешних врагов. Именно в этом качестве предстает Рифей в оде 1742 года «На прибытие ее величества великия государыни императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург по коронации». Обращаясь к Швеции, затаившей мечту о реванше за поражение в Северной войне, Ломоносов предостерегающе напоминает забывшимся противникам об участи, которая ожидала в России военнопленных врагов:

Свою Полтавску вспомни рану,

Что знать еще в груди твоей,

И многий плен твоих людей,

За Обские берега вселенный,

Хребтом Рифейским заключенный,

За коим сильна росска власть

Велику держит встока часть,

Где орды ей сбирают дани,

По ней всегда готовы к брани [1, с. 88].

Аналогичное геополитическое значение имеет образ Рифея и в эмблематической «Надписи на день восшествия на престол ее величества 1753 года, где ее величество уподобляется Минерве, молниею поражающей дракона многоглавого». Гипотетический недруг России вынужден спасаться от преследования непобедимой русской воинской мощи:

Смутила горду кровь, пронзила грозный взор.

Сражен, прогнан, убег Рифейских дале гор [1, с. 224].

Пройдите землю, и пучину,

И степи, и глубокий лес,

И нутр Рифейский, и вершину,

И саму высоту небес.

Везде исследуйте всечасно,

Что есть велико и прекрасно,

Чего еще не видел свет;

Трудами веки удивите. [1, с. 131]

Заслуженную хрестоматийную известность приобрела яркая аллегорическая картина покорения человеком природы, освоения Россией неисчерпаемых сокровищ Уральских гор, запечатленная Ломоносовым в программной оде «На день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»:

И се Минерва ударяет

В верьхи Рифейски копием;

Сребро и злато истекает

Во всем наследии твоем.

Плутон в расселинах мятется,

Что россам в руки предается

Драгой его металл из гор,

Которой там натура скрыла;

От блеску дневного светила

Он мрачный отвращает взор [1, с. 120].

Таким образом, характер идеологического восприятия геополитической роли Уральского региона у Ломоносова принципиально меняется: теперь он предстает не твердыней воинской мощи, а сокровищницей мирных богатств благоденствующей России.

Но эта, наиболее известная, интерпретация образа Урала-Рифея была в одическом творчестве Ломоносова отнюдь не последней. Монархический склад его государственного мышления, необходимость верноподданнического воспевания императрицы, наконец, сам художественный канон одического жанра вынудили его к созданию картин господства государства над силами природы уже в совершенно ином ключе. Придворный поэт заставил саму природу не только принимать участие в официальных торжествах, но и отчетливо выражать свою «покорность» монаршей воле. Столь специфическую художественно-условную роль досталось сыграть и Рифею, который (в «Оде на торжественный день восшествия на всероссийский престол ее величества великия государыни императрицы Елисаветы Петровны ноября 25 дня1752 года») оказался вовлечен, вместе с главными русскими реками, в церемониал поклонения российской императрице:

Встают верьхи Рифейски выше;

Течет Двина, Днепр, Волга тише,

Желая твой увидеть свет [1, с. 135].

Еще более фантастические метаморфозы сотворила официально-панегирическая традиция с Уральскими горами в несколько более ранней оде «На день брачного сочетания их императорских высочеств государя великого князя Петра Феодоровича и государыни великия княгини Екатерины Алексеевны 1745 года»:

Рифейских гор верьхи неплодны,

Одейтесь в нежный цвет лилей. [1, с. 100]

Очевидно, сам высочайший придворно-династический статус одической темы обусловил столь смелое поэтическое нарушение законов геологии и ботаники, что, впрочем, вполне согласовывалось не только c идеологическими, но и с эстетическими канонами искусства классицистской эпохи. Однако и это был еще не предел вторжения идеологии в природу и поэзию. В «Надписи на иллюминацию, представленную в день тезоименитства ее величества 1754 года, где изображен был храм российского благополучия, перед которым на вратах обелиск с вензловым именем ее величества, притом седящая в радости Россия», стремясь в буквальном смысле превознести монархиню до небес, Ломоносов в верноподданническом воодушевлении не остановился перед воспроизведением немыслимого геологического катаклизма, чудовищного нагромождения гор, призванных послужить величественным пьедесталом для торжественного монумента, увековечивающего российскую владычицу:

Ах, если б ревности сравнилась крепость сил,

То Кавказ на хребте Рифейском ныне был,

Поставила б ей в честь пречудны обелиски

Превыше облаков, к пределам звездным близки [1, с. 228].

Так, в силу государственно-монархического этикета, идеологическое наполнение образа Урала оказалось поневоле сведено к чисто утилитарной роли эффектного атрибута политического всемогущества правителей Российской империи. Но надо сказать, что в одном случае Ломоносову удалось компенсировать вынужденное навязывание природе сервильной функции пьедестала для трона земных властителей и поручить колоссальному и насыщенному сокровищами Рифею послужить восславлению не смертных людей, а всемогущего Творца, для которого драгоценные украшения Рифея явились бы достойной данью благочестивого усердия православных россиян. Именно к такому служению и призывал их Ломоносов в «Оде всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице Всероссийской, на пресветлый торжественный праздник ее величества восшествия восшествия на всероссийский престол ноября 1761 года, в оказание истинной радости и ревностного усердия, всенижайше поднесенная от всеподданнейшего раба Михайла Ломоносова»):

Ведет Творец, он идет вслед;

Воздвиг нас. Россы, ускоряйте,

На образ в знак его побед

Рифейски горы истощайте:

Дабы его бессмертный лик,

Как солнце светел и велик,

Сиял во все концы земныя,

От неизвестных зрим был мест,

И небу равная Россия

Казала дел коль много звезд [1, с. 161].

В этом случае Ломоносову удается осуществить целостный идейно-художественный синтез своих излюбленных поэтических образов всеобъемлющего величия – величия природы, величия России и величия Творца. Это редкий пример, когда соображения геополитики не препятствуют полноценному художественному творчеству: видимо, религиозная идея выше и плодотворнее узких и сиюминутных догм государственной идеологии.

После Ломоносова, давшего не только форму, но и лексику отечественной одической традиции, Рифей как трафаретный образ стал общим местом в русской одописи XVIII столетия. В частности, он встречается у Г. Р. Державина, причем в обоих ипостасях, заложенных Ломоносовым, – как осязаемый знак материального богатства Российской империи, имеющей в своем распоряжении и «кость резную Колмогор», и «мрамор Тифды и Рифея» [2, с. 329] («Ко второму соседу», 1791), и как показатель масштабов неохватных территориальных владений Отечества («Памятник», 1795):

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал. [2, с. 224].

Ведущий исследователь системы пейзажных образов в русской поэзии М. Н. Эпштейн обоснованно указал на высокую продуктивность в отечественной поэтической традиции такого «приема панорамы, позволяющего охватить широкий круг русских земель»: «Другой путь освоения русской природы – поэтизация ее территориального размаха. При этом рождается своеобразная поэтика географического перечисления – последовательно называются концы России, дабы создать впечатление колоссального объема (именно объема, потому что простор, постигаемый изнутри, через раздвижение, а не через внешние границы, намного позже войдет в поэтическое восприятие)» [3, c. 157].

Однако ни Ломоносов, ни Державин, при всем осознании большой геополитической важности Урала для внутренней и внешней политики Российской империи, вовсе не стремились к воссозданию неповторимого своеобразия, индивидуальности этого региона. Для них Урал выступал некоей географической абстракцией и, в сущности, не вызывал каких-либо эмоций – слишком он был отдален от столичных центров просвещения и культуры. А в державинскую эпоху, помимо всего прочего, за Уралом закрепилась еще и недобрая слава гнезда пугачевщины, в борьбе с которой, кстати сказать, принимал участие и сам Державин, однако в своих отвлеченно-философских «Читалагайских одах» он не воспроизвел ни одного из оттенков местного колорита.

Ситуация изменилась лишь с появлением в большой литературе выходца с Урала – пермяка А. Ф. Мерзлякова, написавшего в 1798 году, уже в Москве, посвященное родным краям обширное одическое обращение «К Уралу», содержащему в причудливых сочетаниях одновременно и типовые штампы классицистской одописи, и первые, еще весьма скупые приметы реального Урала:

Атлант! сын Норда знаменитый,

Держащий росски небеса,

Венцом столетних сосн покрытый,

Твои пою я чудеса!

Где грудью ты своей стальною

Стремленье ветров хладных, зною,

Как некиим щитом в боях,

Метели, бури препинаешь,

Об кремнь их жалы притупляешь [4, c. 203].

Своеобразие поэтического образа Урала у Мерзлякова состоит в том, что он искусно контаминировал как ломоносовские мотивы восхищения природными богатствами уральской земли, так и державинскую гордость воинской мощью и силой русского государства, укрепляемых знаменитым уральским оружейным производством. В результате Россия («Норд», по терминологии Мерзлякова), с геополитической точки зрения, обретает необходимые самодостаточность и неуязвимость – и всё это благодаря той ключевой роли, которую в ее судьбе играет Урал:

Ты Норда друг, твердыня, кров!

В тебе ему от век хранится

Сокровища Перу твоей,

Коль хочет с светом он сразиться

И потрясти вселенной всей,

Ты сизый гром ему вручаешь,

Доспехи пламенны куешь,

Броней стальной вооружаешь,

Сам с смертью вслед ему идешь! [4, c. 203]

Пожалуй, в поэзии XVIII столетия это – кульминационная высота, на которую возносится образ Урала, что объясняется не только сложившейся к этому времени устойчивой поэтической традицией, но и отчасти, так сказать, местно-патриотическими чувствами уральского уроженца.

Таким образом, Мерзляков не просто наследует ломоносовско-державинскую традицию, но и привносит в нее свой собственный мотив, связанный с автобиографическим обстоятельствами, и тем самым предваряет будущую поэзию родовых гнезд и родных мест, активно развивавшуюся в следующих за ним поколениях поэтов-сентименталистов и ранних романтиков. Но, предваряя их, Мерзляков уже на исходе XVIII столетия расширяет представление о гранях облика России, включая в их число не только Москву, Петербург и Волгу, но и отдаленный и малоизвестный читающей публике край империи:

Еще более интересный пример сопряжения местных уральских поэтических картин с общегосударственной тематикой представляет собой увидевшее свет в Петербурге в 1813 году и ориентированное на жанровые формы оды стихотворение «Песнь курайча Рифейских гор», сочиненное неким Тимофеем Беляевым, крепостным человеком уфимского губернского прокурора. Пафос этой модифицированной оды – в выражении имперской точки зрения на патриотический подъем коренного башкирского населения Урала по призыву правительственной власти на борьбу против наполеоновского вторжения в Россию. Условно-стилизованный образ курайча, национального певца, декларативно провозглашающего верноподданнические чувства башкирских воинов, готовых покинуть свои родовые кочевья и выступить на защиту европейской части империи, позволяет автору наглядно обосновать официальную идеологическую доктрину о единстве всех народов, населяющих Российскую империю, что служит верным залогом незыблемости государства перед лицом внешних потрясений. Урал и его коренные обитатели предстают в таком контексте как носители имперского сознания, как одна из главных твердынь России:

Как ловчий сокол снарядился

На хищных вранов напущать,

Так каждый батырь устремился

За белого Падьшу стоять.

Он бранного коня седлает,

Приборы ратны надевает

Врага всеобща поражать.

Детей младых благословляет,

Царю небесному вручает,

Земного едет защищать [5, с. 498].

Прилежная ориентация на одический канон приводит автора к курьезному сопоставлению народной радости в башкирских селениях при получении известия о победоносном исходе войны с ветхозаветными образами иудейских девушек, с тимпанами торжественно встречавших героев религиозных подвигов. Однако это этническое и конфессиональное несоответствие в значительной мере искупается выразительными картинами уральской природы, воспроизведенными, безусловно, с натуры и поэтому дающими довольно верное представление о специфике ландшафтов Урала:

О! древней отрасль Марианны,

Тимпанниц дев священный хор!

Достиг твой ныне лик тимпанный

Седых верьхов Рифейских гор.

Долины снежны огласились,

В теченьи реки становились,

Не смели ветры бушевать.

Древа куржак с себя стрясали,

Из логов звери выбегали

Победну песнь твою внимать [5, с. 499].

Всенародная война с Наполеоном стала тем историческим рубежом, с которого начинается активное внедрение элементов народности в доктрину государственной идеологии и в общественное сознание современников. Не случайно именно в эти годы русская поэзия открывает для себя идею внутреннего простора (пользуясь терминологией Эпштейна) русской земли, ее глубинного постижения изнутри, включая и такие отдаленные от центра уголки, как Урал. Жители различных регионов империи начинают осознавать свою внутреннюю взаимосвязь, свое национальное единство, и при этом каждой территории находится значимое место в общем движении России в Европу вслед за отступающей наполеоновской армией. Это ощущение солидарности обитателей разных мест большой России, в том числе и Урала, отчетливо выразил К. Н. Батюшков в стихотворении «Переход через Рейн» (1817), построенном на отталкивании от ломоносовско-державинского приема панорамы «от и до»:

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,

Под знаменем Москвы с свободой и с громами.

Стеклись с морей, покрытых льдами,

От струй полуденных, от Каспия валов,

От волн Улеи и Байкала,

От Волги, Дона и Днепра,

От града нашего Петра,

С вершин Кавказа и Урала. [6, с. 210–211]

Как видим, Урал достойно завершает панорамный обзор истоков русских воинских сил.

Позднее, с ориентацией на эффектную батюшковскую схему, строили аналогичные горделивые панорамы и другие крупнейшие поэты – А. С. Пушкин:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды. [7, с. 210] («Клеветникам России», 1831),

а затем и М. Ю. Лермонтов:

От Урала до Дуная,

До большой реки,

Колыхаясь и сверкая,

Движутся полки [8, с. 75] («Спор», 1841).

Показательно, что в обоих случаях отсчетной точкой разворачивающегося перечня мест формирования русских воинских ополчений выступает именно Урал – вероятно, свою роль в этом сыграла широкая слава его оружейных заводов. Кроме того, определенный вклад в формирование воинственного имиджа региона внесло и уральское казачество, как это явствует из поэтического обращения «Донцам» (1854) И. С. Никитина:

Таким образом, исторические предания о воинственном духе народов Урала органично входили в общее идеологическое восприятие этого региона прежде всего как военного плацдарма Российской империи в отстаивании или расширении своих территориальных владений. При этом привлекались не только события недавнего прошлого – наполеоновской кампании, но и свидетельства эпохи Смутного времени XVII столетия, связанные с поимкой на реке Урал вдовы самозванца Лжедмитрия Марины Мнишек и выдачей ее московским властям. Этому посвящено выразительное стихотворение В. И. Красова «К Уралу» (1833), закрепляющее патриотическое представление об Урале, приписывая русской реке почти мистическое участие в драматических происшествиях бурной отечественной истории:

Урал, Урал,

Тебя Ермак

Переплывал!

Твой белый вал

Не заплескал

Его ладьи!

Знать, ты узнал,

Седой Урал,

Кто твой ездок.

Твой белый вал

Не заплескал

Его челнок! [10, c. 198–199]

При этом, с позиций государственно-патриотической идеологии, очень характерна четкая и категоричная интерпретация поведения Урала по отношения к врагу России, каковым для Красова являлась злополучная авантюристка Мнишек:

Ты взволновал

Со дна песок,

Ты распознал

Чужой челнок.

В твоих волнах

Заклятый враг,

Коварный лях.

То Мнишек. Ну!

Топи, волна,

Ладью ко дну! [10, c. 199]

Этот идущий от традиций классицистской одописи XVIII века прием патриотического олицетворения природных сил и стихий продолжал довольно часто применяться в официозно ориентированной поэзии и публицистике николаевского времени. В этой связи стоит привести весьма красноречивый пассаж из статьи С. П. Шевырева «Взгляд на современную русскую литературу. Сторона черная» (1842), касающийся идеологического осмысления образов русских рек, умозрительно мобилизованных для предостерегающей демонстрации Европе мощи русского государства, наделенного такой неукротимой природной силой: «Разгульно текут многоводные наши реки; невольно подумаешь: что, если бы Волгу, Днепр да Урал скатить в три потока с Альпов на Италию, – куда бы девались от них италиянцы? разве спаслись бы на высотах Апеннинских» [11, c. I]. Как видим, под публицистическим пером Шевырева Урал приобретает свойства неотъемлемого атрибута имперского величия и могущества.

Вполне закономерно поэтому, что и в своих поэтических опытах этот активный провозвестник официальных идеологических доктрин наделил Урал-Рифей аналогичными качествами. Так, в «Послании к А. С. Пушкину» (1830), характеризуя преимущества русского языка перед всеми европейскими наречиями, Шевырев сравнивает фонетический стой родного слова с гулким голосом колокола, отлитого из уральского чугуна, – голоса, властно вторгающегося в диалог европейских народов:

. Чтоб богатырь стряхнул свой сон глубокий,

Дал звук густой, и сильный, и широкой,

Чтоб славою отчизны прогудел,

Как колокол, из меди лит рифейской,

Чтоб перешел за свой родной предел

И понят был на вече европейском [12, с. 193].

Однако своего апогея имперское геополитическое восприятие Урала получило в середине XIX века, совпавшего для России с годами Крымской войны, когда на долю имперской провинции в очередной раз выпало нести груз трудов по военному снабжению русской армии. Весьма интересным и по-своему выразительным получился неожиданный диалог двух авторов – В. Е. Вердеревского и А. Ступиной, ярко выступивших в периодической печати от условного лица территориальных «брата» и «сестры» – Урала и Тавриды, остро переживающих постигшую их общую мать-Россию суровое боевое испытание. Прямо и открыто ориентируясь на образный строй лермонтовского «Спора» и тщательно воспроизводя, буквально копируя сразу же легко узнаваемый ритмический рисунок, Вердеревский в своей «Думе Урала» (1854) колоритно запечатлел романтически поданные местные пейзажи, хорошо знакомые ему по недавней личной службе в Перми:

Целый мир с тоскою жадной

Устремляет взор

На престол твой из громадной

Глыбы мрачных гор,

Где людей десятки тысяч,

Словно муравьи,

Путь хотят глубокий высечь

В тайники твои;

А из недр твоих глубоких,

Лишь растает снег,

Льются шумные истоки

Величавых рек;

Как моря, речные воды

Далеко шумят

И бессчетные народы

Кормят и поят.

Силой, пользою и славой

В мире ты велик!

Что же в грусти величаво

Мрачен ты и дик? [13]

Как выясняется по ходу развертывания «Думы», Урал оказывается охвачен патриотической тревогой за грозные события, совершающиеся в это время в далеком Крыму, и горячо декларирует свою готовность внести важнейший вклад в грядущую победу русской воинской мощи над вторгшимися в страну иноземными врагами:

Русь полки свои умножит,

Отопрет казну,

Взглянет в сторону Урала, –

А Урал велик!

Лесу, хлеба и металла

Приберег старик;

Весь – от края и до края

Недра распахнет:

На, Россия! На, родная!

На, святой народ. [13]

Все орлами встрепенулись,

Смотрят на сестру;

Все вы дружно распахнулись:

Я от вас беру

Хлеб и золото, брат милый,

Серебро, свинец;

А полков – какие силы –

Глянь-ко, молодец. [14]

Почти беспомощное в художественном отношении стихотворение Ступиной, тем не менее, очень характерно и показательно как непосредственное отражение окрашенного в имперско-патриотические тона образа Урала в общественном сознании на излете николаевской эпохи. Тесное сочетание традиционных ложноклассических штампов («Ты, родимый, наша слава, / Наш Олимп, Парнас» [14]) с достоверными деталями военных поставок с Урала на крымский театр боевых действий придает этим литературно вторичным стихам некоторую ценность исторического памятника и подлинного свидетельства очевидца происходивших событий.

Такова в самых общих чертах постепенная эволюция геополитического восприятия образа Урала в литературном процессе XVIII – первой половины XIX века. При всей эпизодичности обращений к уральским реалиям русских поэтов той поры можно всё же выявить безусловные черты общности: Уралу отводилось одно из ключевых мест в системе символов имперского величия и могущества России, а яркая патриотическая акцентированность уральского литературного материала по мере возможности способствовала идеологической консолидации всего русского общества, укрепления в народных массах представления о славе и процветании России.

1. Ломоносов М. В. Избранные произведения. – Л.: Сов. писатель, 1986. – 560 с.

2. Державин Г. Р. Сочинения. – СПб.: Академический проект, 2002. – 712 с.

3. Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной. »: Система пейзажных образов в русской поэзии. – М.: Высш. школа, 1990. – 306 с.

4. Мерзляков А. Ф. Стихотворения. – Л.: Сов. писатель, 1958. – 327 с.

5. Поэты 1790 – 1810-х годов. – Л.: Сов. писатель, 1971. – 912 с.

6. Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. – М.-Л.: Сов. писатель, 1964. – 353 с.

7. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. Стихотворения 1827–1836. – Л.: Наука, 1977. – 495 с.

8. Лермонтов М. Ю. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Т. 2. Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов. писатель, 1989. – 688 с.

9. Никитин И. С. Полное собрание стихотворений. – М.-Л.: Сов. писатель, 1965. – 616 с.

10. Поэты кружка Н. В. Станкевича. – М.-Л.: Сов. писатель, 1964. – 617 с.

11. Шевырев С. П. Взгляд на современное направление русской литературы (Вместо предисловия ко второму году «Москвитянина». Статья первая. Сторона черная // Москвитянин. – 1842. – Ч. I, № 1. – С. I–XXXII.

12. Поэты 1820 – 1830-х годов: В 2 т. Т. 2. – Л.: Сов. писатель, 1972. – 768 с.

13. Вердеревский В. Е. Дума Урала // Русский инвалид. – 1854. – 29 декабря.

14. Ступина А. Таврида Уралу // Северная пчела. – 1855. – 16 февраля.